オーニングの道路占用許可を徹底解説!申請の手順と注意点

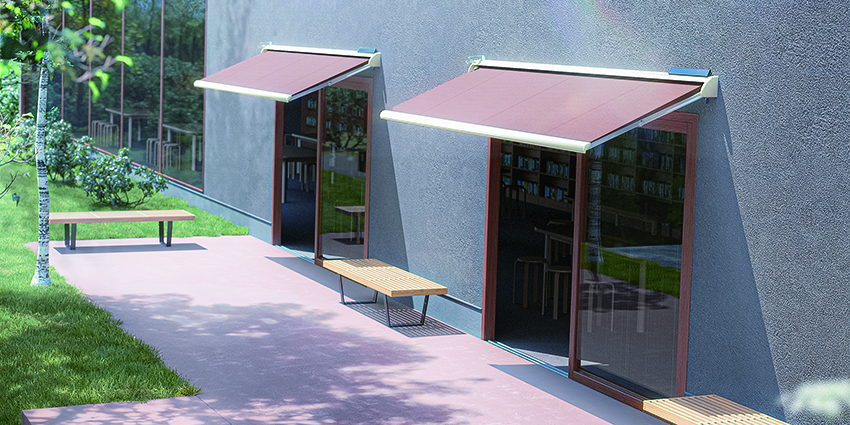

店舗やカフェの軒先をおしゃれに彩り、日差しや雨を防ぐオーニング。お客様にとっても、店舗運営者様にとっても多くのメリットがある設備ですが、その設置場所が「公道(歩道など)」にはみ出す場合には、法律に基づいた手続きが必要になることをご存知でしょうか。

もし必要な許可を得ずに設置してしまうと、法律違反となり、撤去指導や罰則の対象となる可能性もあります。

本記事では、オーニングの設置において非常に重要な「道路占用許可」について、専門メーカーの視点から、その必要性、関連する法律との違い、申請の手順や注意点を詳しく解説します。

\オーニング道路占用許可のポイント/

- POINT1

- オーニングの公道へのはみ出しには「道路占用許可」が必要です

- POINT2

- 建築基準法や道路使用許可とは異なる手続きである点に注意

1.道路占用許可とは?なぜオーニングに必要なのか?

「道路占用許可」とは、道路法に基づき、道路(公道)に一定の工作物や施設(これらを「占用物件」と呼びます)を設置し、継続的に道路を使用するために必要となる許可のことです。

道路は本来、人や車が通行するためにありますが、電柱、上下水道管、看板、そしてオーニングのように、やむを得ず道路空間を使用しなければならない施設も存在します。こうした施設が道路の構造や交通に支障を与えないよう、事前に審査し、許可を与えるのがこの制度の目的です。

オーニング(特に店舗のファサードに取り付けるタイプ)は、建物の壁面から張り出して設置されます。その張り出した先端が敷地内(私有地)に収まっていれば問題ありませんが、お客様の利便性やデザインのために歩道の上空にはみ出すケースは少なくありません。

歩道も「公道」の一部です。したがって、オーニングが歩道の上空にはみ出す場合、それは「道路を継続的に使用(占用)する」行為にあたり、道路法に基づく「道路占用許可」の申請が必要となるのです。

2.【重要】「道路使用許可」や「建築基準法」との違い

オーニングの設置に関してよく混同されがちな許可や法律がいくつかあります。特に「道路使用許可」と「建築基準法」は、道路占用許可との違いを明確に理解しておく必要があります。

- 道路使用許可(道路交通法)との違い

- 道路占用許可(道路法)

目的:道路に「占用物件(オーニングなど)」を設置し、継続的に使用するための許可。

管轄:その道路を管理する「道路管理者」(国、都道府県、市区町村など)。

- 道路使用許可(道路交通法)

目的:道路工事、お祭り、デモ行進、ロケーション撮影など、一時的に道路を使用し、交通に影響を与える行為に対する許可。

管轄:その地域を管轄する「警察署長」。

オーニングの設置は「継続的な使用」にあたるため、「道路占用許可」の対象となります。ただし、設置工事のために一時的にクレーン車を歩道に停める必要がある場合などは、別途「道路使用許可」も必要になるケースがあります。

- 建築基準法(既存記事との関連)との違い

- 道路占用許可(道路法)

目的:公道(歩道など)の空間を使用するための許可。交通や道路構造への支障を審査します。

- 建築基準法

目的:建物の安全性や衛生、市街地の環境を守るための法律。オーニングが「建築物」や「延焼のおそれのある部分」に該当するかどうかを審査します。

この2つは全く別の法律であり、審査の観点が異なります。

例えば、当社の既存コラム「オーニングは建築基準法における『建築物』にあたる?規制対象かを解説」で解説している通り、特定の条件下(例:壁のないポーチやカフェのテラス席の屋根など)では、オーニングが建築基準法上の「建築物」として扱われ、建ぺい率や容積率の計算に影響する場合があります。

重要なのは、「建築基準法をクリアしているから、道路占用許可は不要」とはならない、またその逆も然り、ということです。

オーニングが公道にはみ出す場合は「道路占用許可(道路法)」の確認が、そしてオーニングの仕様や設置場所によっては「建築基準法」の確認が、それぞれ必要になる可能性があると覚えておきましょう。

3.オーニングにおける道路占用許可の主な基準

道路占用許可を得るためには、各道路管理者が定める「占用許可基準」を満たす必要があります。この基準は、安全な通行空間を確保するために定められており、オーニングに関しては特に「設置場所」「高さ」「出幅」が重要となります。

ただし、これらの基準は全国一律ではなく、許可を与える自治体(都道府県や市区町村)の条例によって異なる点に最大限の注意が必要です。

ここでは、一般的な基準の一例をご紹介します。

設置が認められる場所(歩道など)

オーニングが占用できるのは、原則として「歩道」や「公衆用道路」など、車道以外の部分です。交通量の多い車道の上空に張り出すことは、安全上の観点から基本的に認められません。

高さの基準(路面からのクリアランス)

オーニングの最下部(垂れ幕などがある場合はその先端)から路面までの高さ(有効高)にも基準が設けられています。

- 一般的な基準例: 歩道の場合、路面から2.5メートル以上の高さを確保すること。

これは、歩行者が頭をぶつけたり、圧迫感を感じたりしないための基準です。

出幅の基準(はみ出し可能な幅)

オーニングが建物から張り出すことができる幅(出幅)にも制限があります。これは、歩道の幅員(広さ)に応じて変わることが一般的です。

- 一般的な基準例

歩道の幅員から、一定の「有効幅員(歩行者が通行するために最低限必要なスペース、例:1.5mや2.0mなど)」を差し引いた残りの範囲内であること。

かつ、建物からの出幅が1.0メートル以内であること。

例えば、歩道の幅員が3.0mで、確保すべき有効幅員が2.0mと定められている場合、占用できる幅は1.0mとなります。この場合、オーニングの出幅も1.0m以内に収める必要があります。

自治体によって基準が異なる点に注意

前述の通り、これらの数値(高さ2.5m、出幅1.0mなど)はあくまで一例です。

自治体によっては、より厳しい基準(例:高さ3.0m以上、出幅0.8m以内)を設けている場合や、逆に地域の景観条例などと連動して、特定エリアでのデザインや色に指定がある場合もあります。

オーニングの設置を計画する際は、必ず事前に、設置場所を管轄する自治体の「道路管理課(道路占用担当課)」などの窓口で、最新の基準を確認する必要があります。

4.道路占用許可 申請から許可までの流れ

道路占用許可の申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。自治体によって細かな手順や必要書類が異なる場合があるため、これも必ず管轄の窓口で確認してください。

STEP1:管轄の道路管理者(自治体など)への事前相談

最も重要なステップです。オーニングの具体的な設置計画(どの製品を、どの位置に、どのくらいのサイズで設置したいか)が固まった段階で、図面や製品カタログを持参し、管轄の道路管理者の窓口で事前相談を行います。

ここで、そもそも占用許可が下りる可能性があるか、基準を満たしているか、申請に必要な書類は何かを確認します。この段階で問題点を洗い出しておくことで、後の手戻りを防ぐことができます。

STEP2:申請書類の作成・提出

事前相談で確認した内容に基づき、「道路占用許可申請書」を作成します。

一般的に、以下の書類の添付が求められます。

- 位置図(案内図): 設置場所の周辺地図

- 平面図: 敷地と道路の境界、建物の位置、オーニングの設置位置と寸法がわかる図面

- 立面図(断面図): オーニングの取り付け高さ、路面からの高さ、出幅がわかる図面

- 構造図: オーニングの構造や材質がわかる図面(製品カタログで代用できる場合もあります)

- 現地の写真

これらの書類作成には専門的な知識が必要となるため、オーニングの施工業者や、場合によっては建築士・行政書士などと連携して進めることになります。

STEP3:審査・許可

申請書類を提出すると、道路管理者による審査が行われます。審査では、提出された書類が占用基準を満たしているか、道路の構造や交通に支障がないかなどが確認されます。

審査期間は自治体や申請内容によりますが、数週間から1ヶ月程度かかるのが一般的です。

無事に審査を通過すると、「道路占用許可書」が交付されます。

STEP4:占用料の納付

道路占用許可は、公道を使用する対価として「占用料」の納付が必要となります。

占用料の額は、占有する「場所(路線価など)」「面積(はみ出した面積)」「期間」などに基づいて算出されます。

許可書と共に占用料の納付書が送られてくるのが一般的ですので、指定された期限までに納付します。

5.【メーカー視点】オーニングの道路占用許可で失敗しないためのポイント

道路占用許可は、申請すれば必ず許可が下りるというものではありません。基準を満たしていなかったり、申請に不備があったりすると、計画の見直しを迫られることもあります。

ここでは、オーニングメーカーの視点から、申請をスムーズに進めるためのポイントを3つご紹介します。

1. 許可が下りやすい製品とは?(可動式・固定式)

オーニングには、アームが伸縮してキャンバスを巻き取る「可動式(リトラクタブルオーニング)」と、フレームが固定された「固定式(固定テント)」があります。

自治体の基準によっては、「固定式」のオーニングは占用許可のハードルが高くなる場合があります。理由としては、常時道路上空を占有することになるため、可動式に比べて交通への影響や圧迫感が大きいと判断されることがあるためです。

一方、「可動式」であれば、日差しが強い時間帯の日よけのみ使用し、不要な時はたたむことができるため、占用許可が比較的下りやすい傾向にあります。 (※ただし、可動式であっても、たたんだ状態の「本体(ケース)」が道路にはみ出していれば、その部分が占用の対象となります。)

また、オーニングが看板(広告)としての役割も持つ場合、別途「屋外広告物許可」が必要になるケースもあります。キャンバスに店名やロゴを大きく入れる場合は、この点も道路管理者に確認しておくと良いでしょう。

2. 実績豊富な施工業者に相談する重要性

この手続きの鍵を握るのが、オーニングの「施工業者」です。

道路占用許可の申請実績が豊富な施工業者であれば、

- その地域の自治体の基準や、担当者の傾向を把握している

- 事前相談の段階で、基準をクリアできる設置方法や製品を提案できる

- 申請に必要な専門的な図面(平面図、立面図など)を正確に作成できる

といった強みがあります。

BXテンパルの製品を取り扱う販売店・施工店の中にも、こうした申請業務のサポート実績が豊富なプロフェッショナルが多数存在します。オーニングの設置を検討する際は、製品の価格やデザインだけでなく、「道路占用許可のような法的手続きを相談・依頼できるか」も業者選びの基準に加えることを強くお勧めします。

3. 占用許可は更新が必要な場合も

道路占用許可には「占用期間」が定められています。期間は自治体や占用物件によって異なりますが、例えば「5年ごと」といった形で設定されるのが一般的です。

期間が満了した後もオーニングを使用し続ける場合は、「更新手続き」が必要となります。更新を忘れると不法占用となってしまうため、許可書に記載されている占用期間は必ず確認し、適切に管理するようにしてください。

6.まとめ:道路占用許可を理解し、適切にオーニングを設置しよう

店舗の魅力を高めるオーニングも、一歩間違えれば法律違反になりかねません。特に、オーニングが公道(歩道)の上空にはみ出す場合は、道路法に基づく「道路占用許可」が必須となります。

- 道路占用許可は、公道を継続的に使用するための許可である

- 「道路使用許可(一時的な使用)」や「建築基準法(建物の安全)」とは異なる手続き

- 許可基準(高さ、出幅など)は自治体によって異なるため、事前の窓口相談が不可欠

- 申請手続きは専門知識が必要なため、実績豊富な施工業者への相談が鍵

これらのポイントを理解し、法的手続きを適切に行うことが、安心してお客様をお迎えできる店づくりにつながります。

BXテンパルでは、機能性・デザイン性に優れたオーニング製品の提供はもちろん、申請時に必要となる製品資料(構造図など)の提供や、こうした法的手続きの実績が豊富な販売店・施工店のご紹介を通じて、お客様のオーニング設置をサポートいたします。オーニングの設置に関するご不安やお悩みは、ぜひお近くの販売店・施工店、またはBXテンパルにご相談ください。

レストラン・カフェ・ホテルの施工事例集

レストラン・カフェ・ホテルの雰囲気に合わせた、オーニングのデザイン事例集です。

デザインテーマごとにキャンバスカラーを提案。お店作りの参考にご活用ください。